(Pl) Wujek „Passport”

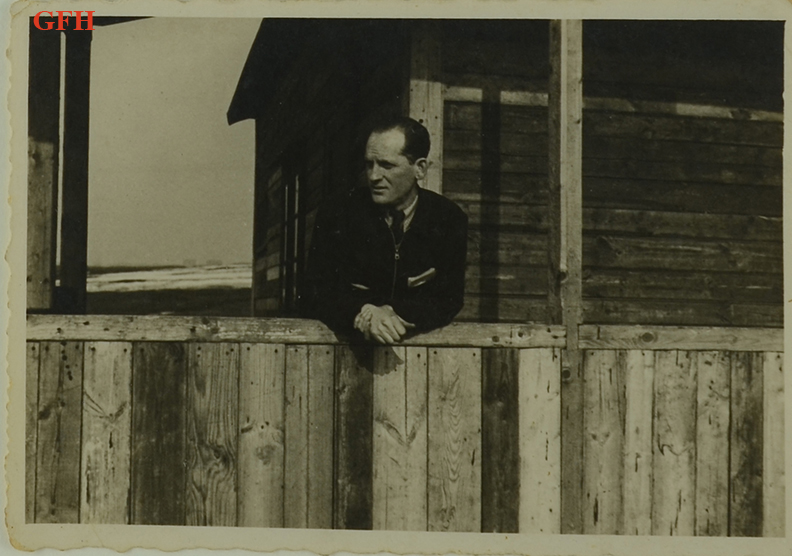

Arie Liwer

Fünf jüdische Jugendliche besuchen wahrscheinlich eine Bauernfamilie. Das Foto entstand in den 1930er Jahren. Arie Liwer (vorn).

Ghetto Fighters’ House Archives, Israel

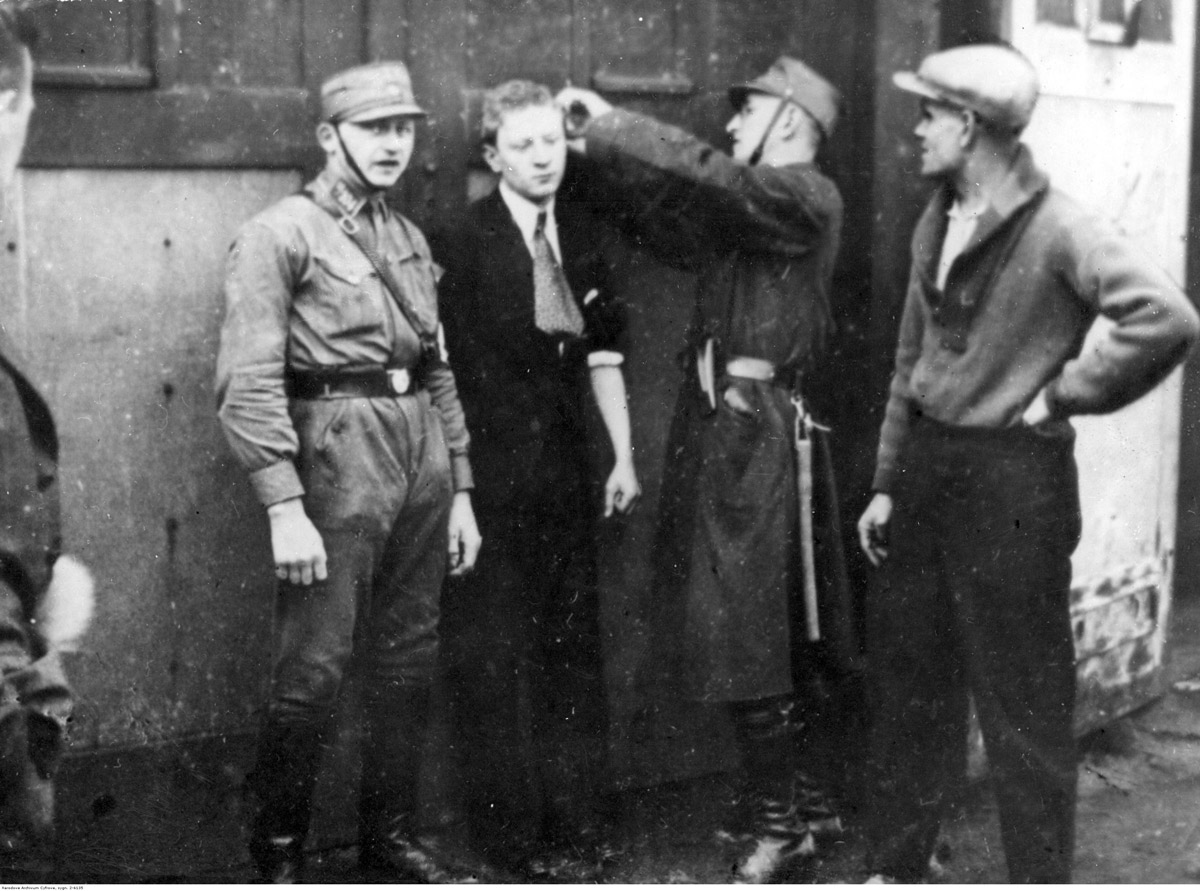

Junge Juden, wahrscheinlich Mitglieder der Bewegung Gordonia, in den 1930er Jahren in Polen. Arie Liwer (in der Mitte).

Ghetto Fighters’ House Archives, Israel

Arie Liwer, Mitglied der Bewegungen Gordonia und Hitahdut in Polen. Das Foto wurde im landwirtschaftlichen Betrieb „Farma“ gemacht, der von der zionistischen Jugendbewegung in Środula bei Sosnowiec geführt wurde.

Ghetto Fighters’ House Archives, Israel

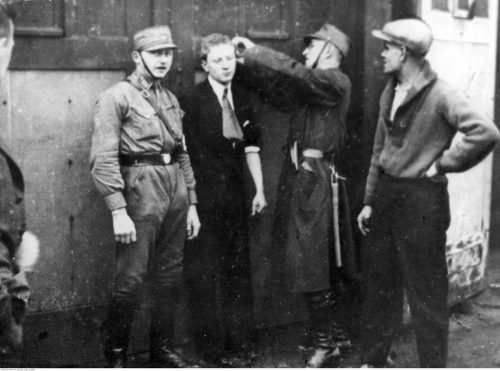

Ein SA-Mann schneidet einem jüdischen Jungen die Haare ab.

Nationales Digitalarchiv

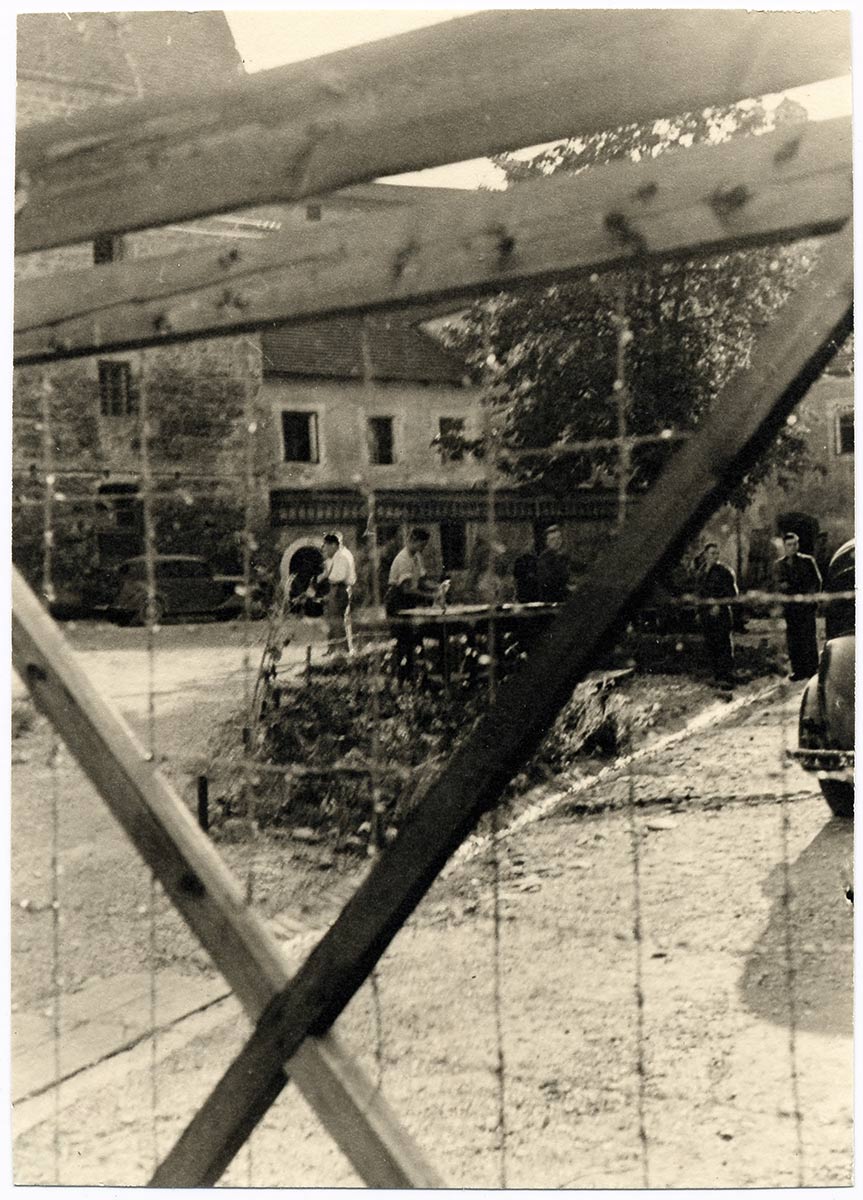

Będzin 1933. Im Hintergrund der Turm der Dreifaltigkeitskirche.

Nationales Digitalarchiv

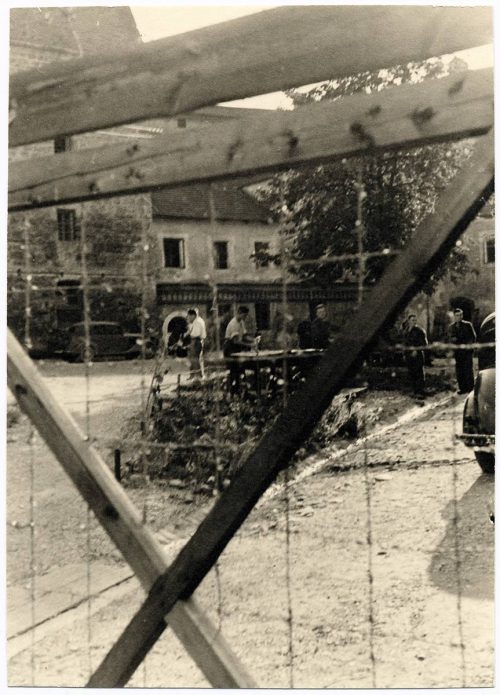

Tittmoning. Internierungslager für Kriegsgefangene. Blick in das Lager.

copyright International Committee of the Red Cross ICRC, 12/10/1942, War 1939-1945., V-P-HIST-02295-10

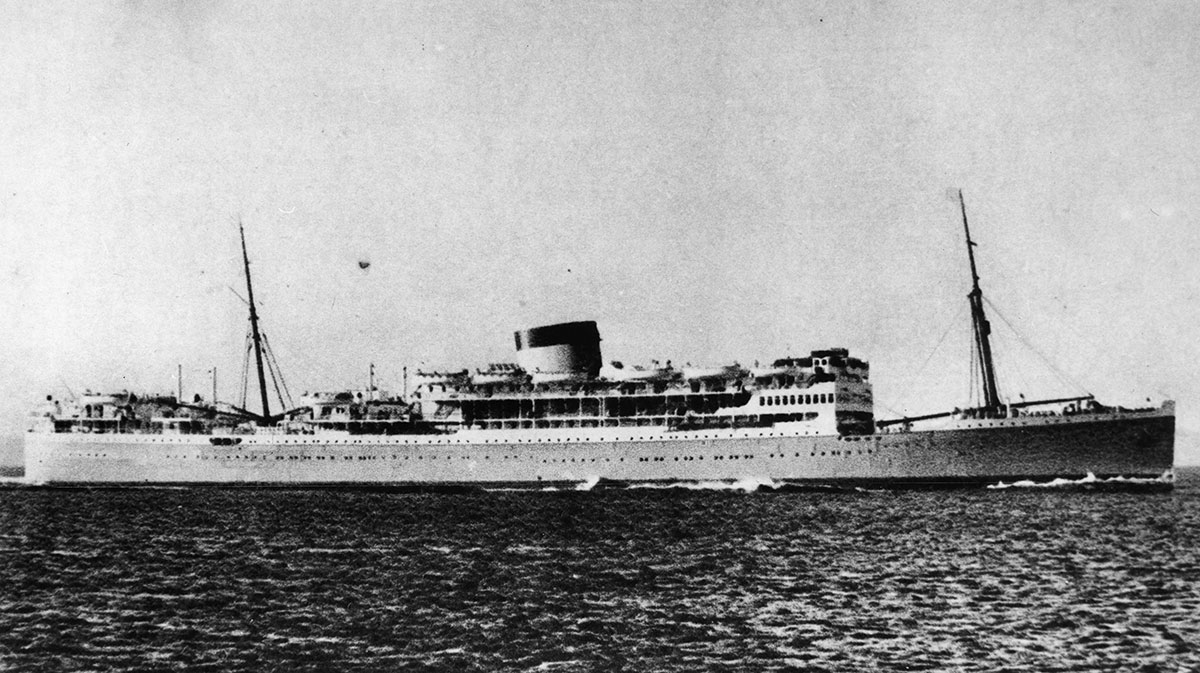

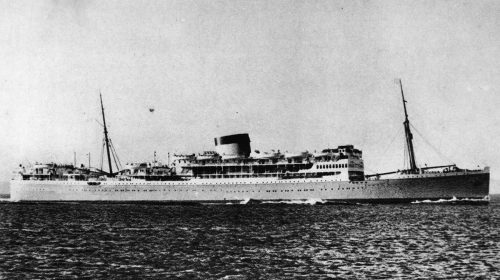

Winchester Castle (Schiff)

State Library of Queensland